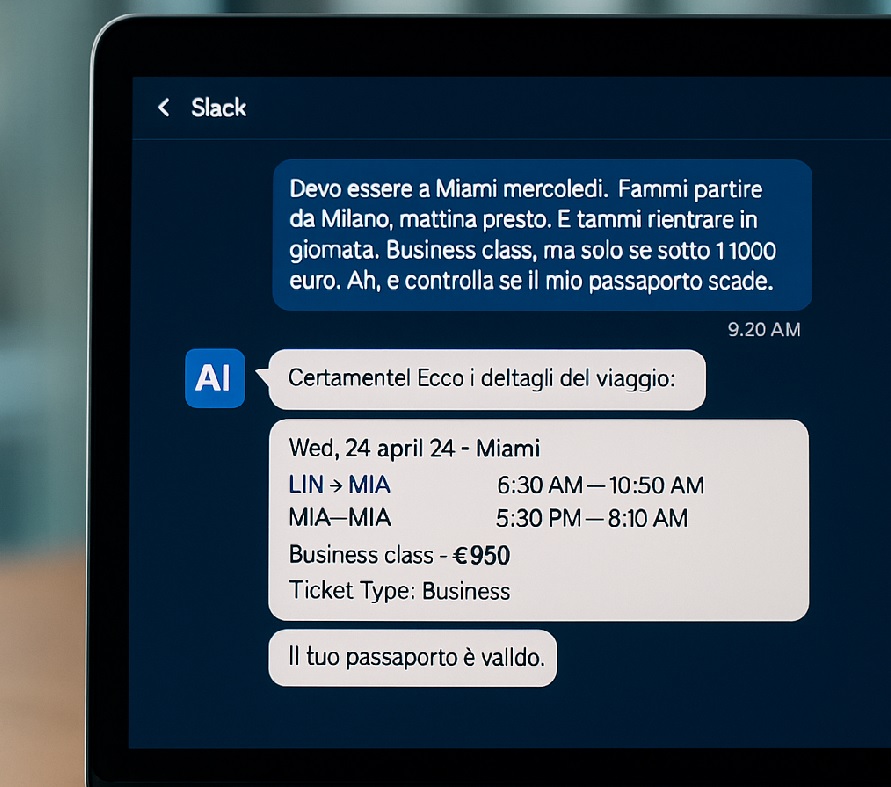

“Devo essere a Miami mercoledì. Fammi partire da Milano, mattina presto. E fammi rientrare in giornata. Business class, ma solo se sotto i 1000 euro. Ah, e controlla se il mio passaporto scade.”

Fino a ieri, questa richiesta avrebbe generato una catena di email, verifiche, portali da consultare, approvazioni da inseguire. Oggi, bastano 30 secondi e un messaggio su Slack. L’assistente virtuale risponde, propone, prenota. Senza errori, senza attese, sempre in policy.

È questa la nuova frontiera del business travel: un settore che, spinto dalle tecnologie di intelligenza artificiale, sta vivendo la più profonda trasformazione degli ultimi vent’anni. Automazione, assistenti conversazionali, motori predittivi e interfacce integrate stanno riscrivendo le regole del gioco.

Ma cosa significa davvero tutto questo? Quali sono i benefici concreti per le aziende? E quali rischi si nascondono dietro l’entusiasmo tecnologico?

La promessa dell’intelligenza artificiale nel business travel è seducente: più autonomia per chi viaggia, meno lavoro per chi gestisce, maggiore controllo per chi decide. Ma dietro l’immediatezza della chat e la velocità dell’automazione si muove un cambiamento molto più ampio, che investe i processi, le responsabilità e perfino il significato stesso dell’esperienza di viaggio.

Perché l’AI non si limita a “sveltire” ciò che già c’era: lo riscrive.

Il viaggio non è più il risultato di una sequenza lineare — richiesta, ricerca, approvazione, prenotazione — ma di una relazione dinamica tra uomo e macchina, dove il confine tra comando e suggerimento diventa sfumato. È l’assistente virtuale, oggi, a conoscere il comportamento del viaggiatore meglio di quanto possa ricordarlo lui stesso: sa quali voli preferisce, quali tratte prenota più spesso, quali hotel rispetteranno la policy dell’azienda ma anche le sue abitudini personali.

In questo nuovo paradigma, l’esperienza non viene più “progettata” a monte: si adatta in tempo reale. È qui che si gioca la vera partita, ed è qui che le aziende iniziano a capire che l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento di efficienza, ma una leva strategica.

I benefici, infatti, non sono marginali. L’adozione di agenti conversazionali per la gestione dei viaggi consente una riduzione drastica dei tempi operativi: per il viaggiatore, che non deve più navigare portali rigidi o interfacciarsi con troppi interlocutori; per l’azienda, che ottiene una maggiore aderenza alle policy senza alzare barriere, ma anzi abbattendole. L’automazione intelligente riduce gli errori, elimina le doppie prenotazioni, suggerisce alternative più sostenibili, segnala in automatico i documenti in scadenza, previene l’overbooking. Fa tutto questo, e lo fa in tempo reale.

Ma c’è un’altra implicazione — più profonda, più strutturale — di cui si parla ancora poco. Quando l’intelligenza artificiale entra nei flussi decisionali quotidiani, come la prenotazione di un viaggio, cambia il ruolo delle persone. Cambia il ruolo del travel manager, che passa da esecutore a supervisore strategico. Cambia quello dell’utente, che si abitua a un’interazione più informale, ma anche più mediata da logiche algoritmiche. Cambia perfino il concetto di “errore”: se la scelta di un volo è stata fatta da un sistema predittivo basato su centinaia di parametri, chi ne risponde? Il dipendente? L’azienda? Il fornitore?

Ed è proprio in questo terreno ibrido che si inseriscono, oggi, le soluzioni più avanzate. Una tra queste è SkyLink, assistente AI progettato per integrarsi nelle chat aziendali, e adottato da grandi player come BCD Travel per ridisegnare l’interazione tra viaggiatore e sistema. Non è un’app da scaricare, né una piattaforma da imparare a usare: è una presenza conversazionale che si inserisce senza attrito nel flusso di lavoro quotidiano. Si scrive “devo andare a Miami mercoledì”, e il viaggio prende forma, nei limiti della policy, del budget e della logica aziendale.

L’elemento chiave, qui, non è tanto la tecnologia — che ormai è accessibile, scalabile, sempre più standardizzata — quanto l’integrazione nei contesti aziendali reali. L’AI nel business travel non può funzionare come una soluzione a sé: deve essere progettata per convivere con i sistemi ERP, con i CRM, con i calendari, con i flussi approvativi. È questo l’aspetto che distingue una vera rivoluzione da un esperimento interessante.

Tuttavia, non mancano le zone grigie. Automatizzare non significa sempre migliorare. Se l’assistente AI non tiene conto delle eccezioni, se applica in modo rigido regole che in contesto reale vanno interpretate, se non consente margini di flessibilità, allora rischia di spersonalizzare l’esperienza, rendendola più simile a un call center robotico che a un servizio intelligente.

E poi c’è il tema del controllo. La centralizzazione dei dati di viaggio, delle abitudini individuali, delle preferenze e dei costi associati pone nuove sfide sul piano della privacy, della sicurezza informatica e della governance. Un assistente AI può sapere — prima ancora del dipendente — che dovrà volare a Singapore il mese prossimo. Chi decide cosa farne di queste informazioni? Chi le gestisce, e con quali finalità?

Il punto, dunque, non è se l’AI trasformerà il business travel. È già successo. Il punto vero è come le aziende guideranno questa trasformazione: se ne faranno uno strumento di empowerment, o un’altra torre opaca di automatismi. Se sapranno usarla per ridurre le frizioni, ma senza svuotare l’esperienza. Se riusciranno a unire l’efficienza del dato con l’intelligenza del contesto.

Il futuro è un sistema che ci conosce abbastanza da farci viaggiare meglio, ma che sa anche quando è il momento di farsi da parte, per lasciare spazio al giudizio umano.